受付時間 10:00~22:00

2025年04月15日

福岡市 城南区 の 個別指導学習塾 ドリーム・チーム 城南ゼミナール です。

現在、教育課程企画特別部会で次期学習指導要領の骨格を検討する濃密な議論が繰り広げられているそうです。

新年度が始まり、次の学習指導要領も視野に入れた新しいチャレンジが学校現場で展開されることが期待されています。

そこで、文部科学省が先日公表した「諮問のポイント」をテキストに、特別部会でのこれまでの議論を見てみようと思います。

少子高齢化、グローバル化が進み、今の子供たちが将来生きる社会はますます不確実性が高まっていく。

近年は生成AIが急速に普及し、新しいデジタル技術を使いこなしていくことも求められる。

変化の激しい社会の中で子供たちに重要なのは、自らの人生をかじ取りする力を身に付けることだ。

こうした前提に立ったとき、新しい時代に必要とされる資質・能力の育成や、主体的・対話的で深い学びの視点からの学習過程の質的改善、社会に開かれた教育課程、各学校におけるカリキュラム・マネジメントの実現など、現行の学習指導要領が標榜する方向性はおおむね間違っていない。

これが、今回の諮問における現行学習指導要領の評価だそうです。

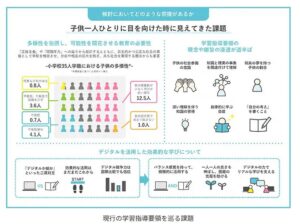

一方で、個々の子供に目を向けてみると、課題も多くあります。

その一つが多様性の包摂です。

今や小学校の35人学級の中に不登校の児童は0.7人、不登校傾向の児童は4.1人いる計算になります。

さらに、外国にルーツがあり、家庭で日本語を話さない児童や学習面、行動面で困難を示す児童も増えているそうです。

しばしば指摘されてきた学校の「正解主義」や「同調圧力」への偏重から脱却し、民主的で公正な社会の基盤としての学校を機能させる観点からも、多様性を包摂し、個々の可能性を開花させる教育が求められています。

学習指導要領の理念や趣旨の浸透も道半ば。

知識と現実の事象を関連付けて理解したり、自律的に学ぶ自信を持っていたりする子供が少ないのは、日本の学校教育の懸案です。

GIGAスクール構想の浸透でICT利活用は進んだが、さらに効果的な学びを展開していく必要もある。

①質の高い、深い学びを実現し、分かりやすく使いやすい学習指導要領の在り方

②多様な子供たちを包摂する柔軟な教育課程の在り方

③各教科等やその目標・内容の在り方

④教育課程の実施に伴う負担への指摘に真摯に向き合うこと

を含む、学習指導要領の趣旨の着実な実現のための方策の、大きく分けて4つの論点を提示されています。

①のキーワードとなるのは「構造化」。

現行学習指導要領でも、各教科等の目標は

▽知識及び技能

▽思考力、判断力、表現力等

▽学びに向かう力・人間性等

の3つの資質・能力の柱で整理されており、特に内容は「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」を中心に、一定の構造化が図られています。

この整理は授業改善に一定の成果を出したものの、資質・能力の深まりや資質・能力の複数の柱を一体的に育成するイメージがつかみにくいという指摘がありました。

そこで、各教科等の中核的な概念や方略を中心に、学習指導要領の目標・内容の構造化をさらにもう一段階進めていく必要があるとして、

「知識及び技能」と「思考力、判断力、表現力等」の相互のタテとヨコの関係を表や箇条書きなどの形式で示すことが提案されました。

こうすることで、冗長な文章による分かりにくさや、教科等・学年等を横断した俯瞰(ふかん)のしやすさについても、改善される可能性があります。

さらに、デジタル技術を活用することで、より学習指導要領を使いやすいものにしていくことも考えられています。

すでに学習指導要領の各内容には「学習指導要領コード」と呼ばれるコードが振られており、これを生かして、デジタル教科書・教材と学習指導要領をひも付けて、ユーザビリティーやアクセシビリティーを向上させたり、単元ベースの授業づくりを考えやすくしたりすることが期待されています。

②の柔軟な教育課程でネックとなっていたのは、標準授業時数とカリキュラム・マネジメントの捉え方。

標準授業時数は教科ごとに各学年の標準授業時数が定められており、それらを積み上げると、小学4年生以上は年間1015単位時間となっているます。

この標準授業時数を大幅に上回る年間1086単位時間以上の教育課程を編成している学校も多く、文科省では見直しを求めています。

標準授業時数は、災害や感染拡大などの影響で一定期間の臨時休校となった場合などは、下回っても直ちに法令違反とはならないですが、各学校が標準授業時数の確保に努めるべきものとされているため、標準授業時数よりもある程度余裕を持たせた教育課程を計画しがちになります。

標準授業時数を下回るような教育課程編成を組むには、現行制度では授業時数特例校制度などを活用しなければ実現しません。

そこで文科省は、特別部会の第4回会合で、標準授業時数について、各学校や教育委員会の判断で一部教科の標準授業時数を一定程度減らし、その分を学校が独自に開設する教科も含めた他教科や、「裁量的な時間(仮称)」に充てられるようにする思い切った案を打ち出しました。

この「裁量的な時間」では、子供の個性や特性、実態に応じた学習支援を行うことや、教員研修や学校全体で取り組む研究活動に使ったりすることも視野に入れています。

さらに、小学校で45分、中学校で50分とされている単位授業時間を柔軟に設定できることや、学習内容の学年区分に固執せずに教育課程の編成・実施が可能なことを改めて明確化すれば、各学校で教育課程をより柔軟に運用できるようになると期待されています。

一方で、柔軟な教育課程を各学校の判断で編成・実施できるようになることは、各学校でカリキュラム・マネジメントをさらに意識的に実施していくことでもあります。

カリキュラム・マネジメントの考え方は現行の学習指導要領から導入されているものの、学校現場への浸透には課題が残ります。

今回、より柔軟な教育課程の編成・実施を可能にする選択肢を学校に委ねることは、裏返せば学校現場でカリキュラム・マネジメントを機能させ、教育課程の基本方針について保護者や地域へ説明責任を果たすことが一層求められるという側面も持っていると言えますね。

お子様の学習状況をヒアリングしながら、ご説明します。

ご不明な点や、気になるところもお気軽にご相談ください。

Dreamteam Co.,Ltd. All Right Reserved.